Il 27 gennaio tra memoria e confronto

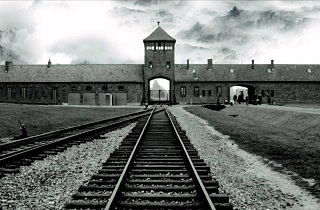

Il 27 gennaio del 1945 le truppe sovietiche entrarono nel campo di concentramento sito nei pressi della cittadina polacca di Oswiecim, un enorme complesso formato da almeno tre campi di concentramento principali e una quarantina di sottocampi, per liberare i prigionieri.

Trovarono poche migliaia di superstiti: la maggioranza dei prigionieri era già stata costretta a incamminarsi in una “marcia della morte” verso ovest.

Il tentativo da parte delle SS di cancellare le tracce dei crimini commessi non ha impedito però di prendere coscienza dell’orrore, che negli anni invece di venir meno cresce e si approfondisce.

L’Olocauso – termine che deriva dal greco holòkaustos, “bruciato interamente” – rappresenta il genocidio di 6 milioni di ebrei, di cui furono responsabili le autorità della Germania nazista, i loro alleati e i collaborazionisti. Gli ebrei furono le principali vittime tra i gruppi ritenuti dai nazisti “indesiderabili” o “inferiori” per motivi politici o razziali ma vi furono anche i polacchi, i neri europei, gli omosessuali, i disabili, i dissidenti.

Fu il periodo dell’orrore, dell’uccisione di tanti bambini innocenti finalizzata all’eliminazione dei due terzi degli ebrei d’Europa che ebbe inizio nel 1933 e terminò nel 1945.

Non è mai stato facile leggere quella storia, quasi incredibile. Tuttavia, dal 2000 l’Italia ha istituito il giorno della memoria – in seguito fatto proprio anche dalle Nazioni Unite – attribuendole un peso importante nel calendario delle ricorrenze civili, un’occasione per riflettere anche e soprattutto su presente e futuro.

Fu scelto il 27 gennaio proprio in ricorrenza di quella “liberazione” del campo di sterminio di Auschwitz.

Lunedì scorso ne abbiamo commemorato l’80’ anniversario. Sembra un giorno così lontano, eppure è così vicino.

La sensibilizzazione mediatica e le riproduzioni cinematografiche e televisive rendono omaggio ogni anno a tutte le persone che hanno sofferto, hanno avuto paura e hanno affrontato con coraggio una morte ingiusta e terribile, la propria e quella dei propri cari.

Siamo le ultime generazioni ad avere la fortuna di ascoltare la storia raccontata dai superstiti di quel periodo che negava la libertà, vedere i loro occhi lucidi che sembrano ancora lì, nel presente di quell’orrore. Tocca a noi essere bravi a non cancellarne le tracce e a cristallizzare il vero obiettivo di questa memoria.

Non deve essere la commemorazione dei morti, ma un monito per il futuro. Non deve ridursi al ricordo di ciò che è stato: deve aiutarci a impedire che simili tragedie si ripetano.

Come afferma la senatrice Liliana Segre, non deve restare “una riga nei libri di storia”.

Ecco perché, al di là dei film, importanti per la sensibilizzazione, è fondamentale il confronto e il coinvolgimento dei giovani.

Bisogna ricostruire gli spazi di dibattito di cui tema dell’antisemitismo deve costituirne parte preponderante. Il confronto è fondamentale specie con chi ha idee diverse, perché è l’unico modo per contrastare le nuove derive del fenomeno antisemita.

Oggi trovo che vi sia un clima di non tolleranza ed il dialogo sia l’unica arma civile possibile.

La giornata della memoria rappresenta non solo un forte richiamo alla storia a cui è direttamente imputabile, ma anche un riconoscimento dell’identità europea, tant’è che rappresenta l’unica ricorrenza civile istituita in tutti i Paesi dell’Unione Europea, un momento cruciale per costruire un’Europa basata sulla tolleranza, sul rifiuto dell’antisemitismo, del razzismo e della violenza.

Oggi tuttavia viviamo un momento di grande difficoltà, in cui vengono messi in discussione il diritto internazionale e gli stessi principi fondanti dell’Unione Europea; perciò è fondamentale riaffermare questi valori anche richiamandoci alla memoria di Auschwitz, utilizzandola come monito universale e non come un elemento legato esclusivamente all’identità ebraica.

Oggi vediamo l’avanzare di movimenti europei di estrema destra con principi sempre più distanti da una democrazia liberale. Si percepisce un clima di intolleranza verso i più deboli, i più poveri.

A 80 anni dalla liberazione del campo di Auschwitz e dell’Italia liberata grazie alla resistenza partigiana, bisogna considerare questi fenomeni brutali della storia come paradigmi. Si deve contestualizzare la storia del popolo ebraico e integrarla in una narrazione più ampia.

Se la memoria di quella pagina dell’umanità viene considerata come qualcosa di isolato, il rischio è di perderla, e alle generazioni future, sembrerà sempre più lontana, come una pagina chiusa.

E il rischio è anche di assistere a un aumento dell’antisemitismo, che sta nascendo sotto diverse forme.

La memoria deve essere un ponte per comprendere il passato e affrontare il presente, non una barriera che ci chiude nella solitudine del nostro dolore.

Se la storia deve insegnare, noi eredi di essa, abbiamo il dovere di contestualizzarla nel nostro presente, affinché non resti una riga nei libri di storia.

Ecco perché il 27 gennaio non è solo il giorno della memoria, ma è il giorno del confronto civico più importante per noi cittadini Europei democratici.