Il tempo della DC e dei partiti della Prima Repubblica

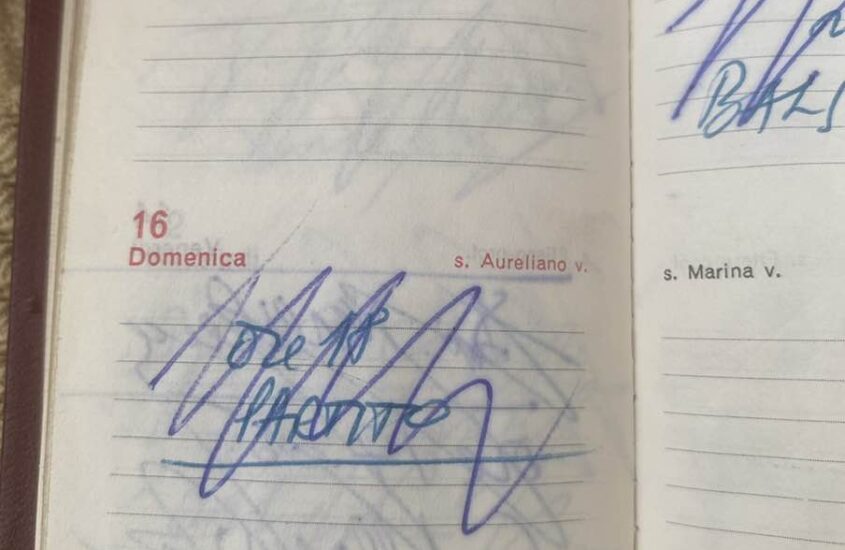

In un giorno di pausa, dovuta all’influenza di stagione, ho messo un po’ di ordine tra i miei effetti personali. In una scatola che presi a casa di mia nonna, dove erano racchiusi gli oggetti di mio zio, ho trovato un’agendina di cuoio, di quelle che sanno di antico, di professioni e persone di un tempo che non c’è più.

Lui soleva scrivere con la penna verde e, sfogliando, noto che il sabato, tutti i pomeriggi, scriveva “PARTITO”.

In pratica, tutti i sabati pomeriggio, tornava a Mattinata e programmava la riunione della Democrazia Cristiana di cui è stato segretario per circa 40 anni.

Oltre all’agendina, anche i partiti, intesi come un tempo, non ci sono più.

Probabilmente questo mio passato e le consuetudini e passioni della mia famiglia, mi hanno preparato ad un mondo che non prevede certi principi e certe passioni.

Il tempo dei grandi sogni ha, quindi ceduto il passo al tempo del disincanto.

Così mi hanno insegnato: per essere buoni politici bisogna avere in sé, oltre all’onestà (che si dà per scontata), una certa cultura, degli ideali, la passione e poi devi fare la scuola di formazione. Allora potevi cominciare a pensare ad una candidatura o ad un ruolo all’interno del partito. Si facevano i congressi e si seguiva un certo “iter democratico” e di appartenenza.

Oggi invece, tutto è cambiato.

Da “Tangentopoli” e gli scandali della Prima Repubblica, abbiamo assistito alla debacle della politica intesa in senso serio: la scuola di partito ha ceduto il passo al populismo e alle carriere dei principianti. E noi siamo i figli di quel terremoto che non ci ha fatto più fatto rimettere in piedi quelle “case della democrazia” che sono necessarie alla costruzione di un pensiero, ma piuttosto ha aperto al pensiero unico e forte degli italiani racchiuso in un sentimento forte e dolente: l’antipolitica. Sentimento che ha aperto le porte agli improvvisati che, con quattro parole persuasive, hanno conquistato gli animi delusi del popolo e il proprio seggio in Parlamento o in altri luoghi deputati.

E, quindi, che ne sarà di noi?

Bisogna partire da una verità: della politica non ci possiamo liberare, esiste e non si può eliminare. Pertanto, per riprenderci, bisogna riformarla.

Non è sufficiente una nuova strategia di marketing, come il cambio di nomi e simboli, ma serve un ripensamento profondo, poiché la crisi della politica è vera e radicale, e la delegittimazione dei partiti è altrettanto evidente e priva di attenuanti. Per questo non ci si può limitare a disprezzare l’antipolitica: al suo interno c’è qualcosa da ascoltare. Astensionismo, disaffezione, caduta dei partiti tradizionali ci parlano di un grido di sdegno, della volontà di non fornire ulteriore legittimazione a qualcosa in cui non si ha più fiducia, ma non necessariamente del venir meno della passione per la democrazia o il bene comune. Anzi, forse è vero anche il contrario, e che oggi, almeno in alcuni casi, si manifesta anche in un’astensione, sempre criticabile, ma non automaticamente espressione di disinteresse. L’astensione spesso è una forma di protesta (e questo già mi consola).

Ma come potremo aiutare i partiti a gestire un rinnovamento vero e radicale?

Queste considerazioni le sto mettendo nero su bianco in un giorno di influenza, ma (ovviamente) nascono nella mia coscienza civica ormai da qualche anno.

Il disincanto che mi ha colpito è stato molto doloroso, e oggi sto mettendo insieme i pezzi.

L’intensità del mio pensiero è stata accentuata, oltretutto, dagli ultimi congressi celebrati sia dal PD che dal centro destra della nostra provincia.

I segretari provinciali sono stati scelti per acclamazione, senza un confronto nei circoli (che dovrebbero rappresentare il primo nucleo della democrazia) e per tutte le forze politiche la scelta è ricaduta su nomi che già rivestono un ruolo amministrativo di un certo rilievo e quindi con poco tempo per ricostruire DAVVERO la propria casa della democrazia.

Quando dico casa, intendo un luogo figurato, ma, spesso, la casa è assente anche fisicamente: mentre il PD si difende ancora, avendo una sede provinciale dove potersi riunire per il congresso, Forza Italia e Fratelli d’Italia acclamano i propri segretari in cinema o sale convegni plurifunzionali.

Questo segnale – che potrebbe sembrare banale – è invece un punto importantissimo del senso di appartenenza.

I partiti, in sostanza, sono sempre più lontani dalla gente e molto concentrati sui ruoli dei propri leader. Non esprimono un pensiero né una pianificazione territoriale.

Non è la società a ritirarsi dalla politica, sono i partiti che hanno perso la capacità di ascoltarla e di comunicare con essa: nonostante al loro interno ci siano anche persone seriamente impegnate, la percezione dello scollamento dalla realtà è ormai drammatica. E certamente non giova il fatto che con facilità i partiti siano caduti nella trappola della costruzione mediatica del consenso come strategia principale: questo ha contribuito a svuotare il contenuto partecipativo dell’esperienza democratica, riducendola a un assenso fidelizzato alla persona del leader.

L’art. 49 della Costituzione sancisce che “Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale”. Con grande chiarezza è formulato il senso dell’esistenza dei partiti: sono gli strumenti che tutelano, favoriscono, rendono possibile il diritto di ogni cittadino a partecipare all’attività politica. Se falliscono in questo scopo, perdono la propria ragion d’essere e ogni legittimità. Questo dunque è il criterio fondamentale sulla base del quale misurare la performance delle istituzioni partitiche in concreto e in vista del quale organizzare la loro riforma.

Venendo meno l’essenziale radicamento nella società civile, non sono più rappresentate le istanze che i partiti sono chiamati a interpretare e questi ne vedono inaridire la vitalità politica e la propria ragion d’essere. L’unica ragione diventa il ri-collocamento dei leader e le uniche istanze portate avanti sono quelle personali e non quelle della società.

Finiti questi pensieri, ho chiuso l’agenda di mio zio stringendola tra le mani e, un po’ intristita e malinconica, ho pensato ai suoi tanti insegnamenti. Ho ricordato anche quando lo chiamai da Roma per dirgli che ero stata votata nel direttivo del circolo del mio quartiere. Era felice e mi disse di essere orgoglioso di avere una nipote col senso civico. Ho pensato anche a quando ho rinunciato ad weekend in barca a vela per presidiare un convegno al circolo sulla legge elettorale.

Ho pensato anche che fino a pochi anni fa combattevo per un ideale e oggi no. Si è spento il fuoco.

Il “disincanto” e la “pigrizia” mi hanno avvolto. Ma quel velo di malinconia poi è stato eliminato dalla speranza, quella di potere ancora pensare e sognare. Sarà stato l’odore di quell’agenda così antico, ma così profondamente vivo!

In fondo la forza del pensiero nessuno ce la può togliere. È questo che mi ha fatto tornare il sorriso.

Il disincanto deve riuscire a trasformarsi in protesta e in richiesta di cambiamento, dobbiamo riuscire a pretendere dai partiti una riforma di sé stessi. E non dobbiamo avere paura di parlare.

Entrare in questa logica esige di un robusto cambiamento nella cultura politica del nostro Paese: non lo si può realizzare dalla sera alla mattina, ma rappresenta un inevitabile traguardo di crescita della nostra democrazia che l’attuale crisi dei partiti ci stimola a raggiungere.