nel belpaese dove i ricchi sono sempre più ricchi

12 gennaio 2024

La sensazione c’è, nella vita reale lo percepiamo, ma pochi giorni fa, Bankitalia lo ha attestato: in Italia il 5% della popolazione detiene praticamente la metà della ricchezza dell’intero Paese. La ricchezza è sempre più concentrata in poche mani.

È quanto si legge nell’analisi della Banca d’Italia nell’ambito Bce secondo cui “i principali indici di disuguaglianza sono rimasti sostanzialmente stabili tra il 2017 e il 2022, dopo essere aumentati tra il 2010 e il 2016”.

Lo studio evidenzia come le famiglie meno abbienti possano contare principalmente sul possesso dell’abitazione mentre quelle più benestanti detengano un portafoglio più diversificato in azioni, depositi, polizze.

Durante uno dei talk serali dedicati alla politica, ascoltavo il dibattito tra l’ex premier Conte e altri ospiti. In particolare mi ha colpito l’intervista a una donna, disperata nel raccontare di essere rimasta senza casa per non poter più riuscire a completare i lavori che avrebbero dovuto beneficiare del super bonus edilizio. Piangeva e si chiedeva come mai chi avrebbe dovuto garantire agli italiani la buona politica (al netto del bonus edilizio), quindi le minime condizioni di benessere sociale delle famiglie, non l’abbia fatto e, in alcuni casi viva (o vivesse) in “castelli”. Poi il paragone tra gli intervistati e il tenore di vita di un ricco milanese che fa l’aperitivo e potrebbe acquistare una bottiglia di 35.000 euro, o noleggiare un’auto di lusso a 1.000 euro al giorno e fare shopping dalle 2.000 alle 200.000 euro nei negozi della città.

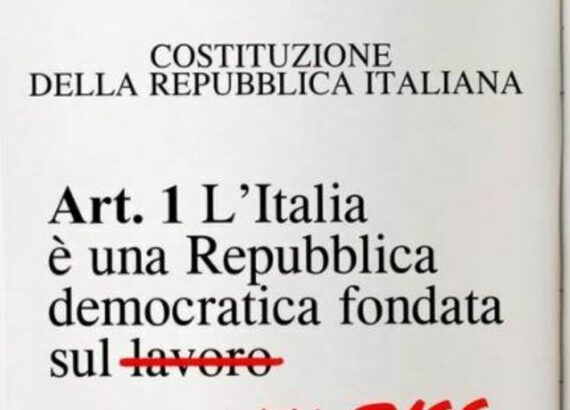

Un momento di rabbia profonda, non tanto verso chi si è alternato ai Governi negli ultimi 30 anni, ma piuttosto verso il nostro ruolo di cittadini. Crediamo a destra e a sinistra, votiamo puntualmente, ci facciamo “impacchettare” le ingiustizie sotto i nostri occhi e non siamo capaci di mettere in pratica la cosiddetta democrazia diretta.

Intanto la prima cosa da fare è approfondire le origini di un fenomeno così negativo per il welfare state italiano. Il processo che ha portato ad un divario così marcato è partito negli anni ‘90. Politiche disattente, aumento del debito pubblico, leva fiscale poco equa e ispirata a tratti ai principi dell’art. 3 della Costituzione, classe politica senza idee sulla politica economica, hanno portato ad una situazione attuale che Bankitalia descrive in modo netto e che ci dovrebbe, anzi ci deve, allarmare.

I divari di lungo corso che caratterizzano il nostro Paese rischiano di crescere a dismisura. La povertà assoluta interessa il 7,5% delle famiglie (1 milione 960 mila in termini assoluti) e il 9,4% di individui (5,6 milioni di persone). Un fenomeno allarmante che ha visto raddoppiare in 16 anni la quota di famiglie con un livello di spesa insufficiente a garantirsi uno standard di vita minimamente accettabile e che oggi vede quelle più povere maggiormente esposte all’aumento dei prezzi, in primis per beni alimentari ed energetici.

L’aumento dell’incidenza della povertà è stato attenuato, nell’emergenza, dagli interventi pubblici di supporto alle famiglie, ma le prospettive di arretramento sono forti alla luce dei fattori correnti di rischio per l’economia italiana come gli impatti del conflitto russo-ucraino e la crescita dell’inflazione.

Dal governo, intanto, mancano ancora misure sufficienti per evitare l’allargamento di questo divario. Il dilagare del lavoro povero rappresenta una caratteristica strutturale del mercato italiano, e le iniziative messe in campo dal nuovo governo destano preoccupazione. Piuttosto che disincentivare il ricorso a forme di lavoro atipico che intrappolano nella precarietà milioni di lavoratori, il governo allarga le maglie per il lavoro discontinuo e invoca ulteriori interventi di flessibilizzazione. La previsione di un salario minimo non è oggetto dei disegni di legge e gli incentivi all’occupazione mancano. Del resto il lavoro che si promuove è di qualità né le politiche per le imprese sembrano orientate verso un vero taglio del cuneo fiscale.

Non sembra che il tema appassioni più di tanto il Governo e i partiti. La leva fiscale dovrebbe essere il primo propulsore dello slancio economico e, invece, si propone una progressività dell’Irpef iniqua con aliquote marginali identiche (specie le più alte) applicate indistintamente a redditi diversi, che distinguono due differenti tipologie di famiglie a livello economico. Oltre al fatto che fino a certe soglie di reddito bisognerebbe garantire la non “imponibilità” cercando i fondi dall’evasione fiscale (battaglia mai svolta in Italia). Su quest’ultimo punto mi sento di dire che i poveri sono costretti a pagare per chi evade!

La sinistra richiama tali temi in modo più o meno rituale. Ma il problema è che, persa la base dei militanti, i suoi gruppi dirigenti appaiono culturalmente molto lontani dai ceti popolari di oggi, che non conoscono e non capiscono. La frammentazione delle condizioni di lavoro e la penetrazione di nuovi modelli culturali hanno col tempo scavato un fossato che sembra incolmabile.

La destra sa cavalcare il malcontento, che trova proprio nell’aumento delle disuguaglianze il suo terreno di coltura, ma non va alla radice del problema. E non capace di dare risposte adeguate.

Da qui la fragilità delle democrazie contemporanee, che si manifesta in due modi. Da un lato, con l’aumento dell’astensionismo: non ci si sente rappresentati da nessuno, e perciò non si va più alle urne (forse accadrà anche a me!). Dall’altro, con il continuo riemergere di forze populiste più o meno estremiste. Che qualche volta arrivano ad assumere posizioni anti-sistemiche.

La spesa pubblica ha cercato di mettere pezze, piuttosto che guidare i processi: la creazione del consenso di breve periodo dà un tornaconto elettorale maggiore rispetto allo sforzo di costruzione di un equilibrio tra crescita economica e integrazione sociale. Mio padre dice che i nostri nipoti si arrabbierebbero.

Dunque stiamo per affrontare una nuova stagione economica assai incerta in cui la crescita non è più scontata, l’instabilità cresce (vedi l’inflazione generata dalla suddetta guerra). Inoltre sarà complicato aprire alla costosissima e complessa transizione ecologica e digitalizzazione che apporterà i suoi benefici nel medio-lungo termine.

Le imprese italiane (quelle che decidono di seguire le regole) soffrono per l’eccessiva tassazione, così come anche i professionisti partite IVA: insieme ai lavoratori dipendenti sono i precari del nostro secolo.

Siamo dunque in un passaggio delicato, in cui la politica è chiamata a ridefinire le proprie cornici di riferimento.

A destra sono lontani dalle spinte liberiste che servirebbero a dare slancio al sistema imprenditoriale che necessita di nuovi impulsi (piuttosto naviga un certo populismo sull’onda del malcontento), a sinistra non si ha la capacità di leggere le trasformazioni socio – economiche e, pertanto, si ha incapacità a conciliare il tema della giustizia sociale con quello dell’innovazione (sui diritti civili, almeno, ci siamo).

E quindi? Nessuna delle due forze sembra, ad oggi, capace di trovare e applicare una soluzione al problema. Chi conosce meglio il tema è il popolo italiano – vivendolo sulla propria pelle – che però, non ha tanta voce in capitolo.

A giugno si terranno le elezioni europee. Non voglio astenermi dal voto, ma propongo di chiedere ai candidati di aprire un dibattito europeo sul tema, aggiornandolo alla reale condizione economico-sociale dei cittadini italiani ed europei.

E magari, chiediamo a noi stessi di scegliere davvero i candidati e di non farceli più imporre dall’alto da un listino bloccato. È arrivata l’ora della meritocrazia in politica, siamo, in fondo, noi i loro datori di lavoro.

Le opportunità sono tante, ma i rischi anche. Pertanto non possiamo più permettere superficialità e incompetenza ai politici (l’onestà la do per scontata).

Chiediamo tanto?

Libera Scirpoli